Die Carinthia I ist die Zeitschrift des Geschichtsvereins für Kärnten. Sie erscheint jährlich seit 1891, davor 1890 als „Neue Carinthia“ und davor als Teil der „Carinthia“ gemeinsam mit dem Naturwissenschaftlichen Verein. Mein Ziel war es ein verlinktes Inhaltsverzeichnis der geschichtlichen Beiträge in der Carinthia I zu erstellen, welches online zu finden ist. Dieser Beitrag ist daher eigentlich eher ein Nebenprodukt zu dieser Arbeit. Die Daten sind aber trotzdem interessant, wie ich finde.

Ähnliche Arbeiten

Der Geschichtsverein bietet auf seiner Webseite ein eigenes Inhalts- und Autorenverzeichnis beginnend mit 1991 an. Dieses enthält nicht nur geschichtliche Beiträge, sondern auch Literaturbesprechungen, Persönliches und Vereinsnachrichten. Bis zur Ausgabe des Jahres 2000 wären Digitalisate auf ANNO vorhanden, diese sind aber nicht verlinkt.

Auf Wikimedia Commons findet sich ein gemeinfreies PDF mit „geschichtsrelevanten Aufsätzen“ aus der Carinthia und Carinthia I von 1821 bis 2010. Allerdings fehlen die Jahre 1920, 1924/25 und 1930. Digitalisate wurden nicht verlinkt.

Methode

Wie bereits erwähnt war das Hauptanliegen ein verlinktes Inhaltsverzeichnis der Carinthia I zu erstellen. Daher folgt hier kurz eine Beschreibung der Erstellung dieses Inhaltsverzeichnis und daran anschließend die Beschreibung, wie die Analyse der Daten erfolgt ist.

Die Ziele des Inhaltsverzeichnis waren:

- offene Lizenz (die Rohdaten sind unter Creative Commons Namensnennung–Share Alike 4.0, der Programmcode unter GNU GPL v3+ verfügbar)

- strukturierte Daten (menschen- und maschinenlesbar)

- durchsuchbar

- verlinkt mit ANNO

- eindeutig zuordenbare Personen mit Normdaten-Verknüpfung

In den Ausgaben wird zwischen „Beiträgen“ und „Kleinen Mitteilungen“ unterschieden. Letztere wurden aber leider nicht durchgängig verwendet. Dann gibt es oft noch die Bereiche „Persönliches“, „Literaturberichte“ und „Vereinsnachrichten“. Diese wurden grundsätzlich nicht aufgenommen. Aber auch bei den anderen Kategorien ist das nicht immer ganz eindeutig. So gibt es zum Beispiel abgedruckte Festreden, Beiträge über Jubilare oder Beiträge von Jubilaren über sich selbst. Im Zweifel habe ich mich dazu entschieden eher mehr als weniger aufzunehmen, aber eine andere Person würde wahrscheinlich zu einer anderen Auswahl kommen.

Ein anderer Punkt sind Beiträge, die unter dem Namen eines Hauptautors aufgeführt sind, aber dann eigene Teile von anderen Autoren enthalten oder Beiträge, die als einzelner Beitrag aufscheinen, aber mehrere Teile enthalten, die auch getrennte Beiträge darstellen könnten. In beiden Fällen habe ich mich dazu entschlossen die Beiträge aufzutrennen. Auch hier ist es möglich, dass das nicht in allen Fällen bei Wiederholung zum selben Resultat führt.

Sollte ein Digitalisat für den Jahrgang vorhanden sein, wurde immer auf die Ausgabe und auf den Beginn des Beitrages direkt verlinkt. Das wurde dadurch erschwert, dass bei ANNO die Seitenzahl in der URL nicht unbedingt der Seitenzahl im Digitalisat entspricht und ein Offset auftreten kann. Auch die Praxis in früheren Jahren Beiträge über mehrere Stellen (wohl Hefte) aufzuteilen, war hier nicht hilfreich.

Personen wurden mit der Gemeinsamen Normdatei (GND) verlinkt, wenn Einträge verfügbar waren. Bei mehreren Möglichkeiten wurde versucht mit Hilfe des Mitarbeiterverzeichnisses der Ausgabe eine Auswahl zu treffen. Im Zweifel wurde dann die Verlinkung nicht durchgeführt. In Einzelfällen könnte es hier zu falschen Zuordnungen gekommen sein. Die Namen folgen der GND, wenn ein Eintrag vorhanden ist. Das Geschlecht der Person wurde vermerkt, um den Anteil von Autorinnen berechnen zu können. Das erfolgte über die Vornamen der Person. Bei Unsicherheit wurde die GND herangezogen oder sonst das Geschlecht als „u“ für unbekannt angeführt. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass hier auch mehr Einträge als „m“ oder „f“ möglich wären, was aber bisher nicht relevant war.

Analyse

Zur Herstellung der Diagramme wurde Python und „matplotlib“ verwendet, wobei die dafür notwendigen Skripte mittels LLM-Unterstützung generiert wurden. Diese sind online verfügbar, womit die Darstellung selbst nachvollzogen werden kann.

Für die folgenden Datendimensionen wurden Auswertungen erstellt:

- Wie viele Personen 1, 2, 3, … oder mehr Beiträge geschrieben haben

- Wie viele Beitragende pro Ausgabe geschrieben haben und wie viele davon weiblich sind

- Wie viele Gesamtseiten pro Ausgabe die Beiträge ausmachen

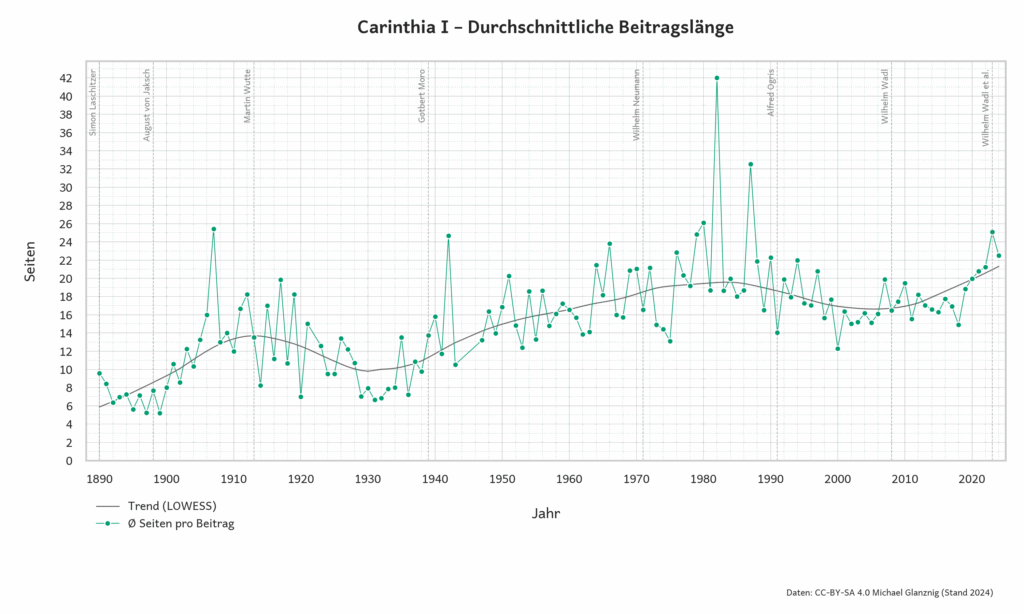

- Wie viele Seiten ein Beitrag durschnittlich hat

Mit der Ausnahme der Erstellung von Trendkurven (LOWESS) wurden keine weiteren statistischen Auswertungen durchgeführt.

Ergebnisse

Bei den Ergebnissen beschränke ich mich eher auf die Beschreibung der Resultate, anstatt Vermutungen über Korrelationen anzustellen, da hier viele unbekannte Einflussgrößen zugrunde liegen, die nicht nur die Zeitschrift, sondern auch das wissenschaftliche oder gesellschaftliche Umfeld betreffen können.

Herausgeber

Beginnen wir mit der „Schriftleitung“:

- Simon Laschitzer 1890–1897 (8 Jahre)

- August von Jaksch 1898–1912 (14 Jahre)

- Martin Wutte 1913–1938 (26 Jahre)

- Max Ortner 1913

- Hans Paul Meier 1913

- Gotbert Moro 1939–1970 (32 Jahre)

- Hermann Braumüller 1962 (für den Teil als Festschrift für Gotbert Moro)

- Wilhelm Neumann 1971–1974, 1976–1990 (19 Jahre)

- Alfred Ogris 1975, 1991–2007 (17 Jahre)

- Wilhelm Wadl ab 2008 (15 Jahre alleine)

- Renate Jernej ab 2023

- Martin Stermitz ab 2023

Hier war wohl Gotbert Moro nicht nur der am längsten wirkende Herausgeber (32 Jahre), sondern auch der „umtriebigste“, was später noch deutlich werden wird. Herausgeber waren oft auch Leiter des Kärntner Landesarchivs, wie August von Jaksch, Martin Wutte, Gotbert Moro, Wilhelm Neumann, Alfred Ogris und Wilhelm Wadl.

Highlights

Dann ein paar Gesamtangaben und Highlights. In meinen Daten befinden sich 1041 Personen (Herausgeber und Beitragende), davon sind 168 (16,14%) weiblich. Bei 5 habe ich „unbekannt“ vermerkt. Ich zählte 3232 Beiträge und 554 „Kleine Mitteilungen“.

Es gab 3 Ausgaben mit über 1000 Seiten Umfang der geschichtlichen Beiträge. Alle fallen unter die Ägide von Gotbert Moro: 1950, 1953 und 1970. Die Ausgabe von 1970 war die umfangreichste. Auch die Anzahl von Beitragenden pro Ausgabe erreicht unter Gotbert Moro ihr Maximum, im Jahr 1953 mit 84 Beitragenden. Im Jahr 1922 gab es nur eine beitragende Person.

Die Ausgaben mit den meisten Autorinnen (13) sind die von 1962, 1999 und 2020. Die erste Autorin gab es aber bereits 1899 mit Mathilde Morer.

Top 10 Beitragende

Der Großteil der Beitragenden verfasste nur einen Beitrag (später dazu mehr), aber es gibt auch einige Personen, die viel mehr Beiträge verfassten. Die Top 10 Beitragenden (Beiträge und Kleine Mitteilungen zusammen) sind:

- Franz Gustav Hann: 191 (76 Beiträge, 115 Kleine Mitteilungen)

- August von Jaksch: 115 (49 Beiträge, 66 Kleine Mitteilungen), (21 Beiträge, 25 Kleine Mitteilungen als Herausgeber)

- Martin Wutte: 110 (77 Beiträge, 33 Kleine Mitteilungen), (52 Beiträge, 26 Kleine Mitteilungen als Herausgeber)

- Gernot Piccottini: 61 (53 Beiträge, 8 Kleine Mitteilungen)

- Axel Huber: 56 (37 Beiträge, 19 Kleine Mitteilungen)

- Gotbert Moro: 55 (53 Beiträge, 2 Kleine Mitteilungen), (52 Beiträge, 1 Kleine Mitteilung als Herausgeber)

- Jakob Obersteiner: 54 (53 Beiträge, 1 Kleine Mitteilungen)

- Alfred Ogris: 50 (45 Beiträge, 5 Kleine Mitteilungen), (20 Beiträge, 2 Kleine Mitteilungen als Herausgeber)

- Franz Glaser: 48 (48 Beiträge)

- Rudolf Egger: 44 (44 Beiträge) und Hermann L’Estocq: 44 (6 Beiträge, 38 Kleine Mitteilungen)

Hier finden sich nur Männer. Die erste Frau findet sich auf Platz 15. Es ist Kordula Gostenčnik (32 Beiträge, 2 Kleine Mitteilungen). Bemerkenswert ist auch, dass 4 der Top 10 Beitragenden Herausgeber waren.

Diagramme

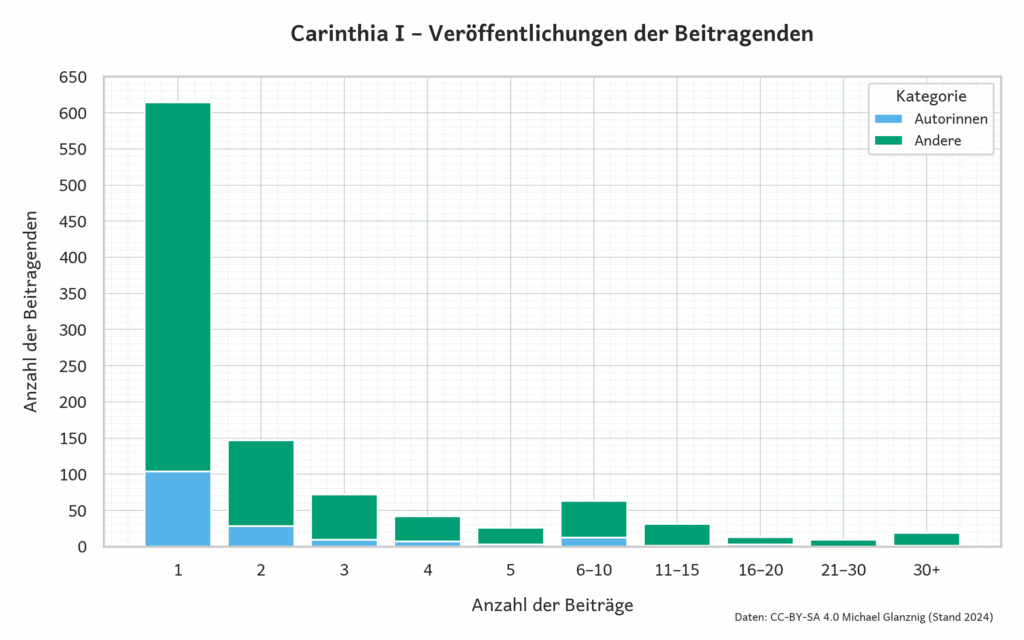

Wie bereits erwähnt veröffentlichte die Mehrheit der Beitragenden (> 600 Personen) nur einen Beitrag, was im Histogramm gut zu sehen ist. Auch die Anzahl der Autorinnen ist in der Gruppe mit ca. 16% ein gutes Abbild der Gesamtzahl.

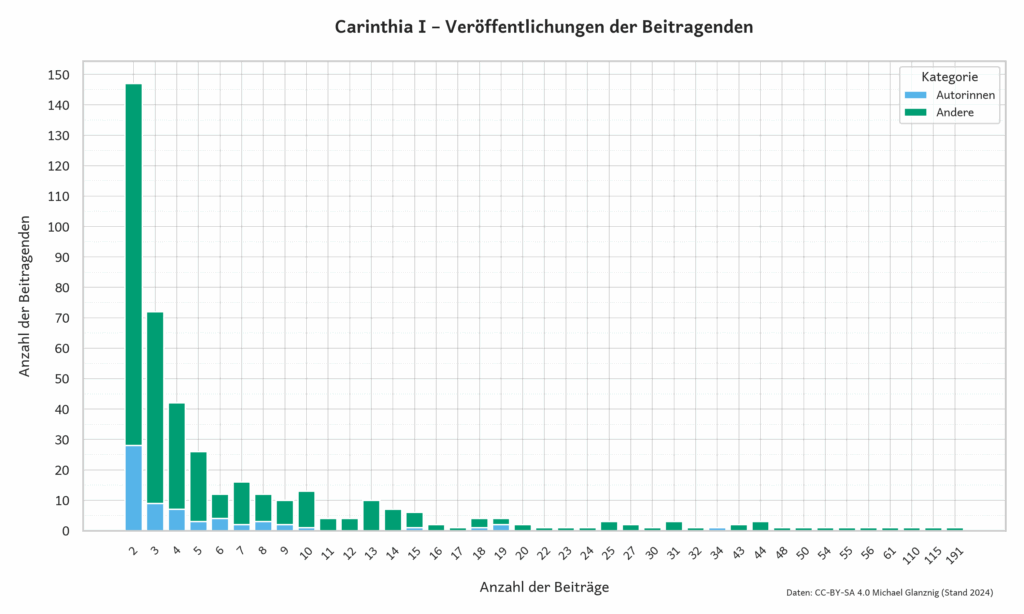

Sieht man sich diejenigen Beitragenden genauer an, die mehr als einen Beitrag veröffentlichen, dann ergibt sich das Bild des zweiten Histograms. Ab 13 Beiträgen befinden wir uns im einstelligen Bereich.

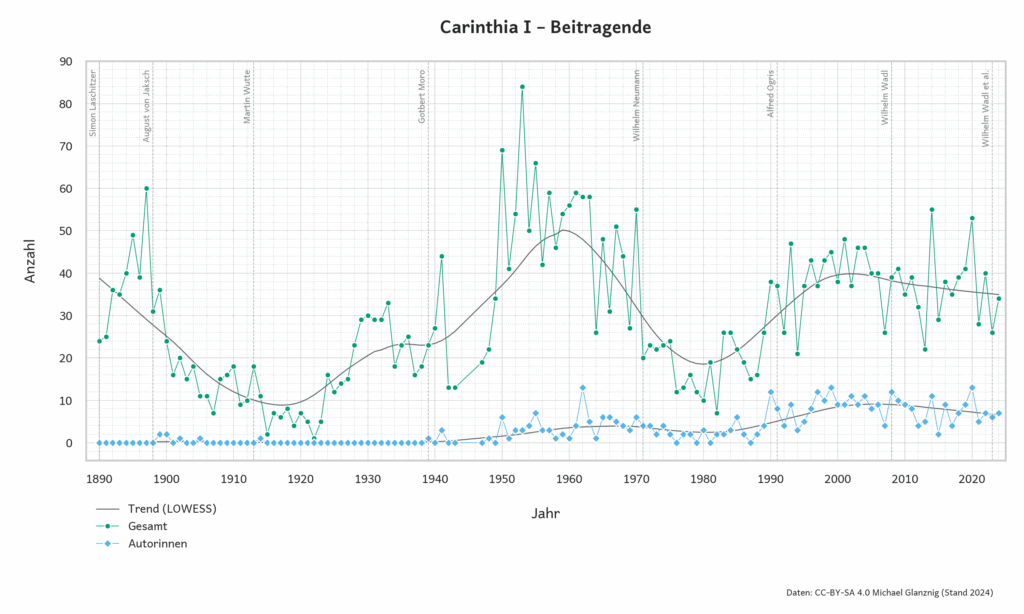

Im nächsten Diagramm ist die Anzahl der Beitragenden pro Ausgabe zu sehen und wie viele davon Autorinnen waren. Hier sticht vor allem die Ära Moro heraus, die eine hohe Anzahl von Beitragenden und auch eine hohe Seitenanzahl aufweist. Dies liegt meiner Meinung nach zu gutem Teil an den Themen- und Festschriften und den dazu eingeladenen Beitragenden. In jüngerer Zeit ist zu erkennen, dass die Anzahl der Beitragenden pro Ausgabe leicht zurückgeht. Beim Anteil der Autorinnen fängt dieser erst ab 1940 (abgesehen von früheren Ausnahmen) an anzusteigen. Leider konnte er sich auch in jüngerer Zeit nicht überproportional steigern.

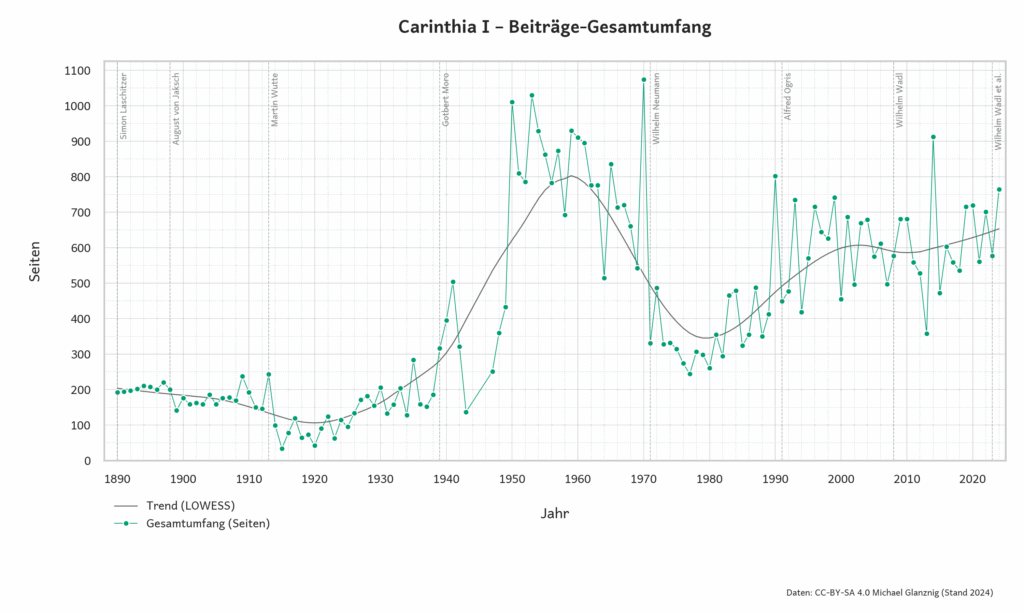

Beim Gesamtumfang bleibt man am Beginn konstant bei um 150–200 Seiten, dieser Umfang explodiert dann bei Moro. Ging man vorher nie über 300 Seiten, verdoppelt sich dieser fast auf über 500 Seiten im Jahr 1941, um nach dem 2. Weltkrieg weiter anzusteigen. Interessant ist, dass in jüngerer Zeit – trotz stagnierender Zahl von Beitragenden pro Ausgabe – der Gesamtumfang nicht zurückgeht, sondern weiter leicht ansteigt.

Das bestätigt auch die Ansicht der durchschnittlichen Beitragslänge. In jüngerer Zeit steuern also pro Ausgabe weniger Beitragende längere Beiträge bei, wodurch die durchschnittliche Seitenzahl als auch der Gesamtumfang ansteigen. Diese Ansicht zeigt auch bei Moro keine auffälligen Ausschläge.

Zusammenfassung

Zu dem eigentlichen Ziel der Erstellung eines verlinkten Inhaltsverzeichnisses geschichtlicher Beiträge der Carinthia I wurden hier als Nebenprodukt diverse Darstellungen dieser Daten präsentiert. Diese sind nicht uninteressant. Wie relevant diese sind, oder ob es sich nur um eine „nette Datenspielerei“ handelt, überlasse ich dem Leser.

Erwähnenswert ist, dass es in jüngerer Zeit bei weniger Beitragenden pro Ausgabe trotzdem nicht zu einer Verringerung des Gesamtumfangs kommt, sondern die einzelnen Beiträge tendenziell länger werden. Das ermöglicht es den Beitragenden sich detaillierter mit einem Thema auseinander zu setzen, ist aber auch unter dem Aspekt Druckkosten/Digitalisierung interessant.

Autorinnen machen längst einen stabilen Anteil an Beiträgen der Carinthia I aus, ihr Anteil konnte sich aber nicht kontinuierlich steigern und stagniert gleich den allgemeinen Beitragendenzahlen pro Ausgabe in jüngerer Zeit, damit bleibt der Prozentanteil etwa gleich.